Версия для слабовидящих

- 1. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

- 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

-

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

- 3.1. Схема. Основные термины.

- 3.2. Условные обозначения, используемые в электрических схемах

- 3.2. Обозначения в схемах

- 3.3. Обозначение параметров тока, обмоток, заземлений

- 3.4. Обозначения условные графические в электрических схемах.

- 3.5. Токоведущее, коммутационное, осветительное оборудования

- 3.6. Графическое обозначение электроэнергетических объектов на схемах

- 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ. УСТРОЙСТВО. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

- 6. ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- 7. ПРАВИЛА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

- 8. СПОСОБЫ РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАМЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

- ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

1.1. Охрана труда и промышленная безопасность

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно- технические, санитарно-гигиенические, учебно- профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор – производственный фактор, влияние которого на работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работника вредных и опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Средства индивидуальной и коллективной защиты – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Сертификат соответствия по охране труда (сертификат безопасности)– документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда установленным нормативным требованиям охраны труда.

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающие в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Безопасность - это отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

Техника безопасности (ТБ) - это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в производство с целью создания здоровых и безопасных условий труда. Техника безопасности содержит требования, выполнение которых должно обеспечить необходимый уровень безопасности предприятия в целом, отдельных его помещений, оборудования и других элементов производственной инфраструктуры

В свою очередь, охрана труда использует достижения в таких областях научных исследований, как "Гигиена труда", "Промышленная санитария", "Эргономика", "Техническая эстетика", "Техника безопасности", «инженерная психология» и др.

Гигиена труда - это система обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические и иные мероприятия.

Промышленная санитария - это комплекс мероприятий, имеющих цель довести до приемлемого уровня риск воздействия на работника неблагоприятных условий производственной среды.

Негативные факторы трудового процесса приводят к снижению трудоспособности и ухудшению качества выпускаемой продукции. Длительное воздействие неблагоприятных условий труда может привести к нарушению здоровья работающего, развитию профессионального заболевания или инвалидности.

Физиология труда - это наука, изучающая функционирование человеческого организма во время трудовой деятельности.

Физиология труда является частью общей физиологии человека. В задачи физиологии труда входит изучение физиологических процессов, то есть состояния и изменения жизненных функций организма человека в процессе его трудовой деятельности, и на основании этого разработка мероприятий, направленных на повышение работоспособности и общего жизненного тонуса, а также укрепления здоровья работающих.

Инженерная психология (психология труда) - это область психологической науки, изучающая деятельность человека в системах управления и контроля, его информационное взаимодействие с техническими системами. Целью инженерной психологии является использование полученных знаний при проектировании, создании и эксплуатации систем "Человек - Машина". Психология труда зарождалась в процессе изучения соответствия профессиональных навыков требованиям рабочего места и основывалась на принципах и методах индивидуальной психологии.

Эргономика (от греческих: ergon - работа и nomos - закон) - это наука, изучающая человека в условиях производства с целью оптимизации условий труда, орудий труда и т.п., учитывая при этом антропологию, экономию сил и др. Эргономика исследует взаимодействие человека с искусственной (технической) средой. При этом человеку свойственны некоторые ограничения, которые конструктору необходимо принимать во внимание. Сложность исследования связана с особенностями человека и разнообразием проектируемых ситуаций, которые следует учитывать. Конструкции, порождающие те или иные ситуации, могут быть как относительно простые (рукоятки инструментов, вспомогательные приспособления), так и чрезвычайно сложные (щиты управления блоками электростанции, приборные панели самолета).

Техническая эстетика - это наука, изучающая производственную среду с целью её гармонизации, улучшения, удобства и красоты. Техническая эстетика является теоретической основой дизайна.

Работоспособность определяется величиной функциональных возможностей человека, количеством и качеством работы за определенный промежуток времени.

Напряженность труда определяется, в основном, эмоциональной нагрузкой на организм при труде, требующим преимущественно интенсивной работы мозга.

Тяжесть труда определяется, в основном, физической нагрузкой на организм при труде, требующим преимущественно мышечных усилий и энергетического обеспечения.

Рабочая зона – это пространство над уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоянного или временного пребывания работающих высотой до 2 м.

В соответствии с гигиенической классификацией труда условия труда могут быть оптимальными, допустимыми, вредными и экстремальными (опасными)

Оптимальные условия труда обеспечивают максимальную производительность труда и наименьшую напряженность организма. Факторы среды и труда не превышают безопасных гигиенических норм (нормативов).

Допустимые условия труда характеризуются такими факторами среды и труда, при которых гигиенические нормативы не превышают допустимых значений. Изменение функционального состояния организма восстанавливается к началу следующей смены.

Факторы среды и труда, обусловленные элементами техносферы, называются производственными факторами или вредными и опасными факторами в техносфере, если оказывают негативное влияние на человека.

Вредные условия труда характеризуются такими производственными факторами, которые превышают допустимые гигиенические нормы и приводят к ухудшению здоровья человека или оказывают негативное влияние на потомство.

Экстремальные условия труда – это такие условия, когда факторы труда и среды при воздействии во время работы приводят к риску возникновения тяжелых заболеваний или создают реальную угрозу жизни.

Классификация опасных и вредных производственных факторов

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:

- физические;

- химические;

- биологические;

- психофизологические.

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний; повышенный уровень ультразвука;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенная или пониженная ионизация воздуха;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений; повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света; пониженная контрастность;

- прямая и отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; повышенный уровень инфракрасной радиации;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли(пола);

- невесомость.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются: по характеру воздействия на организм человека на:

- токсические;

- раздражающие;

- сенсибилизирующие;

- канцерогенные;

- мутагенные;

- влияющие на репродуктивную функцию;

- по пути проникания в организм человека через:

- органы дыхания;

- желудочно-кишечный тракт;

- кожные покровы и слизистые оболочки.

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают следующие биологические объекты:

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на следующие:

а) физические перегрузки;

б) нервно-психические перегрузки.

Физические перегрузки подразделяются на:

- статические;

- динамические.

Нервно-психические перегрузки подразделяются на:

- умственное перенапряжение;

- перенапряжение анализаторов; монотонность труда;

- эмоциональные перегрузки.

Общее состояние и производительность труда человека зависит от микроклимата в помещении, интенсивности теплового излучения и атмосферного давления.

Организм человека взаимодействует со средой посредством теплообмена. Тепловой баланс организма, при котором теплоотдача равна теплообразованию, благодаря чему температура тела остается постоянной и в нормальных пределах, характеризуется оптимальными показателями микроклимата.

Микроклимат – это климат внутренней среды помещения, который объединяет такие параметры воздушной среды, как температура, относительная влажность и скорость движения воздуха (подвижность).

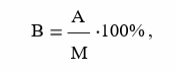

Температура измеряется в градусах Цельсия. Для определения температуры применяется термометры или термографы. Относительная влажность измеряется в процентах, для ее определения применяют гигрографы, гигрометры и психрометры.

где А – абсолютная влажность, г/м3 (кг/м3); М – максимальная влажность (кг/м3).

Абсолютная влажность – это масса водяных паров, содержащихся в данный момент в определенном объеме воздуха. Она не зависит от температуры.

Максимальная влажность – максимально возможное содержание водных паров при данной температуре (состояние насыщения).

Скорость движения воздуха можно измерить с помощью анемометра или кататермометров.

В помещениях определяют гигиенически малые скорости 0,2 – 1,5 м/с.

Параметры микроклимата зависят от:

избытков явного тепла в помещении (характера тепловыделений), периода года (акклиматизации организма) и интенсивности (степени тяжести, энергозатрат) выполняемых работ.

В зависимости от акклиматизации организма весь год делится на 2 периода: холодный или переходной и теплый. Границей между ними является среднесуточная температура наружного воздуха, равная +10 0С.

В зависимости от интенсивности труда все виды работ, исходя из общих энергозатрат организма делятся на 3 категории:

- легкие работы (I),

- средней тяжести (II),

- тяжелые (III).

Энергозатраты для I категории составляют менее 174 Вт, для II – 174 – 293 Вт, для III – более 293 Вт.

Помещения в зависимости от характера теплоизбытков делятся на 2 типа: со значительными избытками явного тепла (более 23 В/м3) и с незначительными (менее 23 В/м3).

Оптимальные показатели микроклимата обеспечивают состояние нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения механизма терморегуляции. Они обеспечивают ощущение комфорта и высокую работоспособность.

Если сочетание параметров микроклимата вызывают напряжение механизмов терморегуляции, не выходящее за пределы приспособительских (адаптационных) возможностей, то наблюдается дискомфортные ощущения, приводящие к ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. Такие параметры называются дискомфортными, допустимыми.

Атмосферное давление оказывает влияние на самочувствие человека, но не может быть изменено человеком. Поэтому к параметрам микроклимата оно не отнесено.

Создание оптимальных метеорологических условий в помещениях является достаточно сложной задачей и идет в следующих направлениях:

- рациональное размещение здания и помещений;

- применение рациональной вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления; правильный режим труда и отдыха;

- использование средств индивидуальной защиты;

- тепловая изоляция оборудования и защита работающих экранами и т.д.

Например, рациональное использование вентиляции позволит обеспечить не только микроклимат, но и чистоту воздуха в помещении, если правильно выбрать систему вентиляции, с кратностью воздухообмена, позволяющей удалить из помещения не только теплоизбытки, а и вредные выделения, уменьшить до гигиенических нормативов запыленность и загазованность.

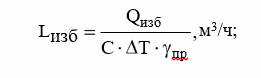

Количество воздуха, которое необходимо удалять из помещения за 1 час при наличии теплоизбытков Lизб , определяется по формуле:

где Qизб - подлежащие удалению теплоизбытки, кДж/ч;

С - теплоемкость воздуха, кДж/кг0К ;

^Т- разность температур удаляемого и приточного воздуха, 0К;

Yпр - плотность приточного воздуха, кг/м3.

Если в помещении количество рабочих мест с вредным выделением ограничено, то целесообразнее использовать механическую (искусственную, принудительную) местную (автономную) вентиляцию, чтобы не «разносить» вредные вещества по помещениям.

Рассмотрим подробнее воздействие параметров микроклимата на работника и методы защиты.

Микроклимат производственных помещений Тепловой режим производственных помещений определяется количеством тепловыделений внутрь цеха от горячего оборудования, изделий и полуфабрикатов, а также от солнечной радиации, проникающей в цех через открытые и остекленные проемы или нагревающей кровлю и стены здания, а в холодный период года — от степени отдачи тепла за пределы помещения и от отопления. Определенную роль играют тепловыделения от различного рода электродвигателей, которые при работе нагреваются и отдают тепло в окружающее пространство. Часть поступившего в цех тепла отдается наружу через ограждения, а остальное, так называемое явное тепло нагревает воздух рабочих помещений.

Согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий (СН 245 — 71) производственные помещения по удельному тепловыделению делятся на две группы:

- холодные цехи, где явное тепловыделение в помещении не превышает 20 ккал/м3ч

- горячие цехи, где они выше этой величины.

Воздух цеха, постепенно соприкасаясь с горячими поверхностями источников тепловыделений, нагревается и поднимается вверх, а его место замещает более тяжелый холодный воздух, который, в свою очередь, также нагревается и поднимается вверх. В результате постоянного движения воздуха в цехе происходит его нагрев не только в месте нахождения источников тепла, но и на более отдаленных участках. Такой путь отдачи тепла в окружающее пространство называется конвекционным. Степень нагрева воздуха измеряется в градусах. Особенно высокая температура наблюдается на рабочих местах, не имеющих достаточного притока наружного воздуха или расположенных в непосредственной близости от источников тепловыделений.

Противоположная картина наблюдается в тех же цехах в холодный период года. Нагретый горячими поверхностями воздух поднимается вверх и частично уходит из цеха через проемы и неплотности в верхней части здания (фонари, окна, шахты); на его место подсасывается холодный наружный воздух, который до соприкосновения с горячими поверхностями нагревается очень мало, в силу чего нередко рабочие места омываются холодным воздухом.

Все нагретые тела со своей поверхности излучают поток лучистой энергии. Характер этого излучения зависит от степени нагрева излучающего тела. При температуре выше 500oС спектр излучения содержит как видимые— световые лучи, так и невидимые — инфракрасные лучи; при меньших температурах этот спектр состоит только из инфракрасных лучей. Гигиеническое значение имеет в основном невидимая часть спектра, то есть инфракрасное.

Чем ниже температура излучаемой поверхности, тем меньше интенсивность излучения и больше длина волны; по мере увеличения температуры увеличивается интенсивность, но уменьшается длина волны, приближаясь к видимой части спектра.

Источники тепла, имеющие температуру 2500 — 3000oС и более, начинают излучать также ультрафиолетовые лучи (вольтова дуга электросварки или электродуговых печей). В промышленности для специальных целей используются так называемые ртутно-кварцевые лампы, которые излучают преимущественно ультрафиолетовые лучи.

Ультрафиолетовые лучи также имеют различные длины волн, но в отличие от инфракрасных по мере увеличения длины волны они приближаются к видимой части спектра. Следовательно, видимые лучи по длине волн находятся между инфракрасными и ультрафиолетовыми.

Инфракрасные лучи, попадая на какое-либо тело, нагревают его, что и послужило поводом называть их тепловыми. Это явление объясняется способностью различных тел в той или иной степени поглощать инфракрасные лучи, если температура облучаемых тел ниже температуры излучающих; при этом лучистая энергия превращается в тепловую, вследствие чего облучаемой поверхности передается то или иное количество тепла. Этот путь передачи тепла называется радиационным.

Различные материалы обладают различной степенью поглощения инфракрасных лучей, и, следовательно, при облучении они нагреваются по-разному. Воздух совершенно не поглощает инфракрасные лучи и поэтому не нагревается. Блестящие, светлые поверхности (например, алюминиевая фольга, полированные листы жести) отражают до 94 — 95% инфракрасных лучей, а поглощают всего 5 — 6%. Черные матовые поверхности (например, покрытие сажей) поглощают почти 95 — 96% этих лучей, поэтому нагреваются более интенсивно.

Оздоровление условий труда в горячих цехах. Планировка помещений горячих цехов должна обеспечивать свободный доступ свежего воздуха ко всем участкам цеха. Для свободного поступления наружного, более холодного воздуха и, следовательно, для лучшего проветривания помещений весьма важно оставлять максимальное количество свободного от застроек периметра стен.

Оборудование в горячем цехе нужно размещать таким образом, чтобы все. рабочие места хорошо проветривались. Необходимо избегать параллельного размещения горячего оборудования и других источников тепловыделения, так как в этих случаях рабочие места и вся зона, расположенная между ними, плохо проветривается, свежий воздух, проходя над источниками тепловыделения, приходит на рабочее место в нагретом состоянии.

Для защиты крыши зданий от солнечной радиации и, следовательно, от передачи тепла внутрь зданий перекрытие верхнего этажа хорошо теплоизолируется. В солнечные летние дни хороший эффект дает мелкое разбрызгивание воды по всей поверхности крыши.

На летний период стекла окон, фрамуг, фонарей и других проемов целесообразно покрывать непрозрачной белой краской (мелом). Если оконные проемы открываются для проветривания, их следует зашторивать белой редкой тканью. Наиболее рационально в открытых оконных проемах оборудовать жалюзи, которые пропускают рассеянный свет и воздух, но преграждают путь прямым солнечным лучам.

Для охлаждения воздуха, поступающего в цех в теплый период года, целесообразно производить мелкое распыление воды при помощи специальных форсунок в открытых въездных и оконных проемах, в приточных вентиляционных камерах и вообще в верхней зоне цеха, если это не мешает нормальному технологическому процессу. Полезно также периодически опрыскивать пол цеха водой.

Чтобы предупредить сквозняки в зимний период, все въездные и другие часто открывающиеся проемы оборудуются тамбурами или воздушными завесами. Чтобы холодные потоки воздуха не попадали непосредственно на рабочие места, то в холодный период года целесообразно экранировать со стороны открывающихся проемов щитами на высоту около 2 м.

Существенную роль в оздоровлении условий труда играют механизация и автоматизация технологических процессов. Эта позволяет удалить рабочее место от источников тепловыделений, а нередко и значительно сократить их воздействие. Рабочие освобождаются от тяжелой физической работы. При механизации и автоматизации процессов появляются новые виды профессий: машинисты и операторы

Труд их характеризуется значительным нервным напряжением. Для этих рабочих необходимо создать наиболее благоприятные условия труда, так как сочетание нервного напряжения с неблагоприятным микроклиматом особенно вредно.

Мероприятия по борьбе с тепловыми избытками направляются на максимальное сокращение их выделения, так как легче предупредить избытки тепла, чем удалить их из цеха. Наиболее эффективным способом борьбы с ними является изоляция источников тепловыделений. Санитарными нормами (СН 245 — 71) установлено, что температура наружных поверхностей источников тепловыделений в зоне расположения рабочих мест не должна превышать 45oС, а при температуре внутри них менее 100oС — не более 35oС. Если добиться этого путем теплоизоляции невозможно, рекомендуется экранировать эти поверхности и применять другие санитарно- технические меры.

Учитывая, что инфракрасная радиация действует не только на рабочих, а нагревает все окружающие предметы и ограждения и создает тем самым весьма значительные источники вторичного выделения тепла, целесообразно горячее оборудование и источники инфракрасного излучения экранировать не только на участках размещения рабочих мест, а по возможности по всему периметру. Для изоляции источников тепла применяются обычные термоизоляционные материалы, обладающие низкой теплопроводностью. К ним относятся пористый кирпич, асбест, специальные глины с примесью, асбеста и т. п. Лучший гигиенический эффект дает водяное охлаждение наружных поверхностей горячего оборудования. Оно применяется в виде водяных рубашек или системы труб, покрывающих снаружи горячие поверхности. Вода, циркулирующая по системе труб, отбирает тепло с горячей поверхности и не допускает выделения его в помещение цеха. Для экранирования примеряются щиты высотой не менее 2 м, поставленные параллельно горячей поверхности на небольшом расстоянии от нее (5 — 10 см). Подобные щиты препятствуют распространению потоков нагретого воздуха от горячей поверхности в окружающее пространство. Конвекционные токи направляются вверх по щели, образованной горячей поверхностью и щитом, и нагретый воздух, минуя рабочую зону, уходит наружу через аэрационные фонари и другие проемы.Для удаления тепловыделений от небольших источников тепла или от локализованных (ограниченных) мест его выделения можно использовать местные укрытия (зонты, кожухи) с механическим или естественным отсосом.

Для защиты рабочих от инфракрасного облучения применяется ряд специальных устройств и приспособлений. Большинство из них представляет собой экраны различной конструкции, которые защищают рабочего от прямого облучения. Они устанавливаются между рабочим местом и источником излучения. Экраны могут быть стационарными и переносными.

В тех случаях, когда рабочий не должен наблюдать за горячим оборудованием или другим источником излучения (слитком, прокатом и т. п.), экраны делаются из непрозрачного материала (асбофанеры, жести). Во избежание нагрева под действием инфракрасных лучей целесообразно их поверхность, обращенную к источнику излучения, покрывать полированной жестью, алюминием или оклеить алюминиевой фольгой. Экраны из жести, как и щиты у нагретых поверхностей, делаются трехслойными с воздушной прослойкой между каждым слоем в 2 — 3 см.

Наиболее эффективны экраны с водяным охлаждением. Они состоят из двух металлических стенок, соединенных между собой герметично по всему периметру; между стенками циркулирует холодная вода, подаваемая из водопровода специальной трубкой и стекающая с противоположного края экрана по трубе в канализацию. Такие экраны, как правило, полностью снимают инфракрасное облучение.

Если обслуживающий персонал должен наблюдать за работой оборудования, механизмов или за ходом процесса, используются прозрачные экраны. Простейшим экраном данного типа может служить обычная мелкая металлическая сетка (сечение ячейки 2 — 3 мм), которая сохраняет видимость и снижает интенсивность облучения в 2 — 2,5 раза.

Более эффективны водяные завесы: они снимают инфракрасную радиацию почти полностью. Водяная завеса представляет собой тонкую водяную пленку, которая образуется при равномерном стекании воды с гладкой горизонтальной поверхности. С боков водяная пленка ограничивается рамкой, а снизу вода собирается в приемный желоб и специальным стоком отводится в канализацию. Подобная водяная завеса абсолютно прозрачна.

Для снятия тепла и конвекционного и лучистого, воздействующего на рабочего, в горячих цехах широко применяется воздушное душирование, начиная от настольного вентилятора и кончая мощными промышленными аэраторами и приточными вентиляционными системами с подачей воздуха непосредственно на рабочее место. Для этой цели используются как простые, так и аэраторы с распылением воды, повышающей охлаждающий эффект за счет ее испарения.

Рациональное оборудование мест отдыха играет важную роль. Они располагаются вблизи основных рабочих мест, чтобы рабочие могли пользоваться ими даже при кратковременных перерывах. В то же время места отдыха должны быть удалены от горячего оборудования и других источников выделения тепла. Если удалить их невозможно, необходимо тщательно изолировать от влияния конвекционного тепла, инфракрасного излучения и других неблагоприятных факторов. Места отдыха оборудуются удобными скамейками со спинками. В теплый период года туда следует подавать свежий охлажденный воздух. Для этого оборудуется местная приточная вентиляция или устанавливаются аэраторы с водяным охлаждением.

Промышленная пыль. Пылью (аэрозолем) называются измельченные или полученные иным путем мелкие частицы твердых веществ, витающие (находящиеся в движении) некоторое время в воздухе. Такое витание происходит вследствие малых размеров этих частиц (пылинок) под действием движения самого воздуха.

Воздух всех производственных помещений в той или иной степени загрязнен пылью; даже в тех помещениях, которые обычно принято считать чистыми, не запыленными, в небольших количествах пыль все же есть (иногда она даже видна невооруженным глазом в проходящем солнечном луче). Находящаяся в воздухе пыль становится одним из факторов производственной среды, определяющих условия труда работающих; она получила название промышленной пыли.

Пыли образуются вследствие:

- дробления или истирания,

- испарения с последующей конденсацией в твердые частицы, сгорания с образованием в воздухе продуктов горения,

- ряда химических реакций и т. д.

В производственных условиях с образованием пыли чаще всего связаны процессы дробления, размола, просева, обточки, распиловки, пересыпки и других перемещений сыпучих материалов, сгорания, плавления и др.

В различных производствах встречается самая разнообразная пыль по своей дисперсности. Химический состав пыли определяет биологическое действие ее на организм.

По химическому составу пыли делят на две основные группы: токсические и нетоксические.

Первые при попадании в организм вызывают острое или хроническое отравление, вторые не вызывают отравления организма даже при больших концентрациях и при неограниченном сроке действия.

Электрозаряженность пыли способствует большему ее задержанию в организме, так как, осев на поверхности дыхательных путей, она в большей степени с ними связывается и меньше выдыхается обратно. Кроме того, способность электрозаряженной пыли удерживать на своей поверхности газовые частицы приводит к занесению последних в организм и их совместному (комбинированному) воздействию.

Как видно из изложенного, различные виды пыли, обладая разными физико-химическими свойствами, оказывают неодинаковое действие на организм и, следовательно, представляют разную опасность для работающих. Однако все они оказывают определенное неблагоприятное действие на организм. Абсолютно безвредных пылей нет.

Противопылевые мероприятия. Основным направлением в комплексе мероприятий по борьбе с пылью является предупреждение ее образования или поступления в воздух рабочих помещений. Важнейшее значение в этом направлении имеют мероприятия технологического характера.

Технологические процессы по возможности проводятся таким образом, чтобы образование пыли было полностью исключено или, по крайней мере, сведено до минимума. С этой целью нужно максимально заменять сухие пылящие материалы влажными, пастообразными, растворами и обработку их вести влажным способом. Если по технологическим условиям необходимо иметь материал в сухом виде, целесообразно вместо порошкообразного использовать его в виде брикетов, таблеток и т. п., которые пылят значительно меньше. Это в равной степени относится как к сырьевым материалам, так и к готовой продукции, побочным продуктам и отходам производства.

При невозможности полного исключения пылеобразования необходимо путем соответствующей организации технологического процесса и использования соответствующего технологического оборудования не допускать выделения пыли в воздух рабочих помещений. Это достигается главным образом путем организации непрерывного технологического процесса в полностью герметичной или, по крайней мере, максимально закрытой аппаратуре и коммуникациях. Непрерывность процесса к тому же позволяет полностью механизировать его, а нередко и автоматизировать, что, в свою очередь, дает возможность удалить рабочих от источников пылеобразования и предупредить воздействие на них пыли.

В местах возможного выделения пыли, у источников ее образования или у мест выделения применяются меры пылеподавления. Наиболее распространенным мероприятием этого типа является водяное орошение, при котором пыль смачивается, за счет чего утяжеляются, слипаются пылинки и быстро оседают. Водяное орошение чаще всего применяется в местах пересыпки пылящих материалов (загрузка в бункер, перепад с одной транспортерной ленты на другую, выгрузка из бункеров и аппаратов и т. п.). Иногда мелкое водораспыление производят по всей площади рабочих помещений, там, где имеются рассеянные источники пылевыделения (при перегрузке пылящих материалов грейферным краном, приготовлении форм в грунте, очистке рассеянного литья и т. п.).

Обшеобменная вытяжная вентиляция в помещениях применяется лишь при рассеянных источниках пылевыделения, когда невозможно полностью обеспечить их местной вытяжкой. Эффективность общеобменной вытяжной вентиляции в производствах с пылевыделениями всегда ниже, чем эффективность местной вытяжки, так как малое количество отсасываемого воздуха не обеспечивает должного удаления пыли из помещения, а увеличение его ведет к созданию вихревых потоков воздуха, которые взмучивают осевшую пыль и способствуют некоторому повышению ее концентрации в воздухе. Для предупреждения последнего приточный воздух в помещения с пылеобразованием следует подавать с малыми скоростями в верхнюю зону.

Внутренние поверхности стен, полы и другие ограждения рабочих помещений, где возможно выделение пыли, должны облицовываться гладким строительным материалом, позволяющим легко удалять, а иногда и смывать осевшую пыль. Удалять пыль следует либо влажным способом, либо аспирацией (промышленными пылесосами или отсосом в вакуумную линию). Снижение запыленности воздуха до предельно допустимых концентраций и ниже путем использования вышеописанного комплекса противопылевых мероприятий является основным критерием их эффективности.

При проведении кратковременных работ в условиях значительной запыленности (ремонт, наладка пылящего оборудования) рабочие должны пользоваться индивидуальными защитными средствами, главным образом респираторами и противопылевыми очками. Для защиты кожного покрова от раздражающего действия пыли с острыми гранями пользуются спецодеждой из плотной ткани (лучше комбинезон), с плотным прилеганием ворота, рукавов и брюк (на завязках или резинках).

Все мероприятия по обеспыливанию являются одновременно и мерами предупреждения взрывов пыли, так как устранение возможности концентрирования пыли в воздухе снижает одно из основных и обязательных условий образования ее взрыва.

Кроме того, следует строго следить, чтобы в условиях значительно запыленного воздуха не было открытого огня или даже искр. Запрещается курение, зажигание, пользование вольтовой дугой (электросварка), а также искрение электропроводов, выключателей, моторов и других электроустройств и оборудования на участках со значительной запыленностью воздуха или внутри аппаратов, воздуховодов и другого оборудования, содержащего высокодисперсную пыль.

Рабочие, занятые на работах в условиях запыленного воздуха, подвергаются периодическим медицинским осмотрам с обязательной рентгенографией грудной клетки. На работу в этих условиях не принимаются лица, страдающие легочными и другими заболеваниями. От воздействия пыли эти заболевания могут прогрессировать или осложняться. Поэтому все вновь поступающие проходят предварительный медицинский осмотр.

Вредные химические вещества. Бурное развитие химической промышленности и химизация всего народного хозяйства привели к значительному расширению производства и применения в промышленности различных химических веществ; так же значительно расширился ассортимент этих веществ: получено много новых химических соединений, таких, как мономеры и полимеры, красители и растворители, удобрения и ядохимикаты, горючие вещества и др. Многие из этих веществ небезразличны для организма и, попадая в воздух рабочих помещений, непосредственно на работающих или внутрь их организма, они могут неблaгoприятно воздействовать на здоровье или нормальную жизнедеятельность организма. Такие химические вещества называются вредными. Последние в зависимости от характера их действия делятся на раздражающие вещества, токсические (или - яды), сенсибилизирующие (или аллергены), канцерогенные и другие. Многие из них обладают одновременно несколькими вредными свойствами, и прежде всего в той или иной мере токсическими, поэтому понятие

«вредные вещества» нередко отождествляется с «токсическими веществами», «ядами» независимо от наличия в них других свойств.

Отравления и заболевания, возникшие от воздействия вредных веществ в процессе выполнения работы на производстве, называются профессиональными отравлениями и заболеваниями.

Промышленная вентиляция. Вентиляция промышленных зданий имеет большое значение в оздоровлении условий труда. Она предназначена для удаления вредных выделений из рабочих помещений и подачи в них свежего воздуха. Из имеющихся систем вентилирования наиболее широкое применение получили аэрация промышленных зданий и механическая вентиляция; за последнее время несколько шире стало использоваться и кондиционирование воздуха.

Аэрация — это организованный, рассчитываемый и управляемый естественный воздухообмен. С помощью аэрации можно обеспечить огромные воздухообмены в цехах, удалить из них избытки тепла и загазованный воздух, доставить свежий воздух в рабочую зону. Аэрация используется главным образом в горячих цехах. Для поступления в цех наружного воздуха в стенах здания делаются открывающиеся проемы в виде ворот, окон с фрамугами, жалюзи, а для удаления нагретого и загазованного воздуха в крыше оборудуются аэрационные фонари в виде приподнятой кровли с боковыми открывающимися фрамугами. Аэрационный фонарь, как правило, используется одновременно и как световой, поэтому его фрамуги остекляются.

На небольших участках с тепло- или газовыделениями естественная вытяжка может осуществляться через прямые вытяжные шахты, установленные над источниками; выделения тепла или газа.

Механическая вентиляция осуществляется при помощи механических побудителей — вентиляторов.

Вентиляция, предназначенная для отсасывания воздуха из помещений, называется вытяжной, а для нагнетания — приточной. Как вытяжная, так и приточная вентиляция может быть местной и общеобменной.

Местная вытяжная вентиляция предназначена для удаления тепла, газов, паров или пыли непосредственно от места их образования. Это наиболее рациональный способ удаления производственных вредностей, так как в этом случае они не распространяются по цеху. Для того чтобы повысить эффективность местной вытяжной вентиляции, необходимо максимально укрыть источники выделения вредностей и производить отсос из-под укрытия, Если полностью укрыть источник выделения вредностей невозможно, отсос следует максимально приблизить к этому источнику.

Общеобменная вытяжная вентиляция устраивается для удаления из цеха загрязненного или нагретого воздуха. Всасывающие отверстия этой вентиляции, как правило, располагаются в верхней зоне цеха, куда чаще всего поднимаются нагретый воздух, пары или газы.

Приточная вентиляция применяется для компенсации удаляемого из цеха воздуха, разбавления выделяющихся вредностей, воздушного душирования (то есть обдувания рабочего свежим воздухом), для устройства воздушно-тепловых завес и т. п. Воздух, подаваемый приточной вентиляцией, как правило, забирается снаружи. В зимнее время он подогревается специальными калориферами, а летом иногда охлаждается. Охлаждение воздуха чаще всего производится посредством орошения eгo водой.

Подача воздуха в цех производится через специальные насадки на концах воздуховодов — патрубки. При подаче воздуха на рабочие места наиболее целесообразно использовать вращающиеся патрубки с изменением угла наклона направляющих лопаток. С помощью такого патрубка можно регулировать направление потока приточного воздуха в зависимости от места нахождения рабочего при выполнении той или иной операции.

При устройстве воздушно-тепловых завес у въездных проемов подогреваемый в приточной камере воздух подается через две узкие щели по обе стороны ворот по всей их высоте или снизу

вверх с большой скоростью по направлению к центру и наружу. Струя теплого воздуха перекрывает всю площадь открытого проема и препятствует попаданию наружного холодного воздуха в цех. Для воздушно-тепловых завес можно использовать также нагретый воздух цеха, забирая его из верхней зоны, например над горячим оборудованием. При этом отпадает надобность его подогревать. Возможное загрязнение этого воздуха газами в большинстве случаев не представляет серьезной опасности, так как рабочие почти не бывают в зоне действия воздушно-тепловой завесы, воздух этот в основном уходит наружу, где он быстро разбавляется свежим.

В горячих цехах широко применяются переносные приточные вентиляционные установки пропеллерного типа - аэраторы. Они состоят из осевого вентилятора, укрепленного на передвижной станине, и предназначены для обдувания рабочего. Аэраторы используют воздух того участка, где они установлены, и охлаждающий эффект происходит только за счет движения воздуха.

Кондиционирование воздуха заключается в придании ему строго определенной температуры, а иногда и влажности, что производится в кондиционерах с помощью химических хладагентов (фреонов, аммиака и др.). Кондиционирование, как правило, применяется в закрытых помещениях малого объема (пультах управления, кабинах кранов и т. п.).

Для быстрого удаления из рабочих помещений воздуха, загрязненного вредными парами или газами вследствие внезапных массивных их выделений (аварийная ситуация), на участках с повышенной потенциальной опасностью подобных ситуаций предусматривается аварийная вентиляция, Она оборудуется в дополнение к основной и рассчитывается на большие объемы удаляемого воздуха. При этом аварийная вентиляция не компенсируется притоком; последний на период кратковременного включения ее осуществляется за счет подсоса иэ смежных помещений или снаружи. Включение аварийной вентиляции производится снаружи, а иногда при помощи автоматики, сблокированной с технологическим оборудованием, газоанализаторами

Производственное освещение. Основные требования к производственному освещению. Светотехнические характеристики.

Светотехнические характеристики. Наибольшее количество информации об окружающем мире дает зрительный анализатор. В связи с этим рациональное освещение на рабочих местах и помещения имеет важное значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Свет обеспечивает также определенный ритм жизни и тонус. Сила биологического воздействия света зависит от участка спектра длин волн, интенсивности и времени воздействия излучения.

Область спектра электромагнитных колебаний в пределах длин волн 346 – 0,7 мкм называется инфракрасными лучами, 0,76 – 0,4 мкм – видимым светом, 0,4 – 0,2 мкм – ультрафиолетовыми лучами.

Видимые лучи присутствуют при естественном и искусственном освещении.

Инфракрасные присутствуют в солнечном спектре, образуются при плавке металла, при наличии открытого пламени.

Ультрафиолетовые – в солнечном спектре, образуются при сварке и электроплавке металла.

В видимом свете оптических излучений каждой длине волны соответствует свой цвет. По мере увеличения частоты он меняется от красного до фиолетового.

Основными понятиями, характеризующими свет, являются: световой поток, сила света, освещенность,яркость.

Световой поток – это интенсивность лучистой энергии, оцениваемой глазом по световому ощущению, измеряется в люменах.

Сила света – это пространственная плотность светового потока или световой поток, создаваемый в единичном телесном угле, измеряется в канделах.

Освещенность – это поверхностная плотность светового потока, измеряется в люксах.

Яркостью называется величина, равная отношению силы света, излучаемого элементом поверхности в данном направлении, к площади проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению, измеряется в канделах на метр квадратный кд/м2.

Гигиенические требования к производственному освещению, основанные на психофизических особенностях восприятия света и его влияния на человека, определяются:

- спектральным составом света, который максимально должен быть приближен к солнечному;

- достаточным уровнем освещенности, учитывающим условия зрительной работы; необходимой равномерностью освещения и устойчивости уровня;

- отсутствием блесткости и мерцания.

Для выполнения этих требований организуют различные виды и системы освещения.

Виды и системы освещения. Нормирование. Освещение рабочих мест может быть естественным и искусственным. Естественное осуществляется через окна (боковое), через застекленные перекрытия (верхнее) или комбинированное (через окна и перекрытия). Оно зависит от времени суток, года и атмосферных условий.

От этих недостатков свободно искусственное освещение, создаваемое с помощью искусственных источников света (лампы накаливания или газоразрядные). Оно подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное, сигнальное.

Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормального выполнения трудового процесса и прохода людей. Во внерабочее время включается дежурное освещение.

Аварийное освещение применяется для продолжения работы при внезапных отключениях энергоснабжения, когда отключение рабочего освещения может привести к чрезвычайной ситуации. При аварийном освещении часть светильников общего освещения питаются током от автономного источника и в случае отключения основной сети должны обеспечить освещенность не менее 5 % от нормы рабочего освещения.

Эвакуационное освещение необходимо при аварийной остановке для вывода (эвакуации людей из помещения).

Охранное освещение размещается вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время.

Сигнальное освещение предназначено для фиксации границ опасной зоны (например, сигнальное освещение мачт).

Искусственное освещение бывает местное, общее и комбинированное.

Общее – это такое освещение, когда системы освещения размещаются в верхней зоне помещения и освещают всю площадь, занятую оборудованием рабочих мест. Если светильники концентрируют световой поток непосредственно на рабочее место, то такое освещение называется местным. В темное время суток наличие общего освещения обязательно!

Комбинированное освещение (общее плюс местное) необходимо для получения более высоких уровней освещенности. Совокупность естественного и искусственного освещения называется совмещенным. Оно необходимо также для обеспечения более высоких уровней освещенности.

Уровень освещенности зависит от разряда зрительской работы, определяемой размерами объекта различения и точности выполняемых работ, а также от подразряда работ, определяемых контрастностью и фоном.

Количество нормируемых разрядов зрительской работы – 8.

Шум и вибрации. Защита от шумов и вибраций

Шумы и вибрации, также как электромагнитные поля и излучения, ионизирующие излучения и воздействия радионуклидов относятся к энергетическим загрязнениям техносферы. И шумы, и вибрации оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека и общее самочувствие, но проявляется по- разному. Шумы, в основном, воздействуют на органы слуха, вызывая тугоухость, а также могут вызвать патологические изменения сердечно сосудистой системы при длительном воздействии, ослабляют реакцию и внимание человека.

Шум – это неблагоприятно воздействующие на человека сочетание звуков различной частоты и интенсивности, беспорядочно изменяющиеся во времени.

Вибрации – это механические колебания упругих тел или колебательные движения механических систем, передаваемые телу человека или отдельным его участкам.

Вибрация в основном, воздействует на внутренние органы человека, вызывая вибрационную болезнь. Основными параметрами звуковых колебаний является звуковое давление, интенсивность звука, частота, форма звуковой волны. Наименьшее значение звукового давления, воспринимаемое человеком на частоте 1 кГц равно 2·10-5 Па, называется пороговым значением.

Наименьшее значение, при котором возникают болевые ощущения, равно 20 Па (120 дБ по уровню). Для большинства людей болевой порог составляет 140 дБ.

Наиболее неблагоприятным для человека является шум, лежащий в области средних слышимых частот в диапазоне 1000 – 4000 Гц. Неблагоприятное воздействие шума зависит от акустического уровня (уровня звукового давления или интенсивности звука), частотного диапазона и равномерности воздействия в течение рабочего времени.

Шумовые колебания обладают свойством накопления в организме (кумулятивности).

Вредность шума как фактора производственной среды приводит к необходимости ограничивать его уровень. Для профилактики и уменьшения вредного воздействия шума необходимо соблюдать гигиенические нормативы.

В основу этих норм положены ограничения уровня звукового давления в пределах октавных полос всего спектра шума с учетом характера шума и особенностей трудовой деятельности.

Диапазон частот от 16 Гц до 20 кГц называется слышимым. Диапазон частот ниже 16 Гц – инфразвуковым, выше 20 кГц – ультразвуковым.

Несмотря на то, что и инфразвуки, и ультразвуки не слышимы, их уровни тоже нормируют, т.к. оказывают неблагоприятное влияние на человека.

Источниками шумов в городской среде являются транспортные средства и промышленное оборудование, инфразвука – технологическое оборудование ударного действия, рельсовый транспорт и пневмоинструмент, ультразвука – ракетные двигатели и обдуваемые ветром водные поверхности и строительные площадки.

Основными параметрами вибрации являются: частота и амплитуда колебания, вызывающие колебания тела человека при распространении вибрации по тканям организма, виброскорость и виброускорение.

Вибрация бывает общая и местная. Общая подразделяется на транспортную, технологическую, транспортно-технологическую. Санитарные нормы устанавливают предельно допустимые величины вибрации.

Средствами индивидуальной защиты являются наушники, беруши и др.

Наиболее эффективными являются средства, снижающие уровни шумов и вибраций в самом источнике, но это не всегда достижимо.

Шум и его влияние на организм. Установлено, что орган слуха человека воспринимает разность изменения звукового давления в виде кратности этого изменения, поэтому для измерения интенсивности шума используют логарифмическую шкалу в децибелах относительно порога слышимости (минимальное звуковое давление, воспринимаемое органом слуха) человека с нормальным слухом. Эта величина, равная 2·10-5 ньютон на 1 м2, принята за 1 децибел (дБ).

При повышении интенсивности звука создаваемое в звуковой волной давление на барабанную перепонку на определенном уровне может вызывать болевые ощущения. Такая интенсивность звука называется порогом болевых ощущений и находится в пределах 130 дБ.

В условиях производства, как правило, имеют место шумы различной интенсивности и спектра, которые создаются в результате работы разнообразных механизмов, агрегатов и других устройств. Они образуются вследствие быстрых вращательных движений, скольжения (трения), одиночных или повторяющихся ударов, вибрации инструментов и отдельных деталей машин, завихрений сильных воздушных или газовых потоков и т. д. Шум имеет в своем составе различные частоты, и все же каждый шум можно охарактеризовать преобладанием тех или иных частот. Условно принято весь спектр шумов делить на:

низкочастотные — с частотой колебаний до 350 гц, среднечастотные — от 350 до 800 гц

и высокочастотные — свыше 800 гц.

К низкочастотным относятся шумы тихоходных агрегатов неударного действия, шумы, проникающие сквозь звукоизолирующие преграды (стены, перекрытия, кожухи), и т. п.; к среднечастотным относятся шумы большинства машин, агрегатов, станков и других движущихся устройств неударного действия; к высокочастотным относятся шипящие, свистящие, звенящие шумы, характерные для машин и агрегатов, работающих на больших скоростях, ударного действия, создающих сильные потоки воздуха или газов, и т. п.

Производственный шум различной интенсивности и спектра (частоты), длительно воздействуя на работающих, может привести со временем к понижению остроты слуха у последних, а иногда и к развитию профессиональной глухоты. Такое неблагоприятное действие шума связано с длительным и чрезмерным раздражением нервных окончаний слухового нерва во внутреннем ухе, в результате чего в них возникает переутомление, а затем и частичное разрушение. Исследованиями установлено, что чем выше частотный состав шумов, чем они интенсивнее и продолжительнее, тем быстрее и сильнее оказывают неблагоприятное действие на орган слуха.

Помимо местного действия — на орган слуха, шум оказывает и общее действие на организм работающих. Шум является внешним раздражителем, который воспринимается и анализируется корой головного мозга, в результате чего при интенсивном и длительно действующем шуме наступает перенапряжение центральной нервной системы, распространяющееся не только на специфические слуховые центры, но и на другие отделы головного мозга. Вследствие этого нарушается координирующая деятельность центральной нервной системы, что, в свою очередь, ведет к расстройству функций внутренних органов и систем. Например, у рабочих, длительное время подвергавшихся воздействию интенсивного шума, особенно высокочастотного, отмечаются жалобы на головные боли, головокружение, шум в ушах, а при медицинских обследованиях выявляются язвенная болезнь, гипертония, гастриты и другие хронические заболевания.

Влияние вибрации на организм. Восприятие вибрации зависит от частоты колебаний, их силы и размаха — амплитуды. Частота вибрации, как и частота звука, измеряется в герцах, энергия — в килограммометрах, а амплитуда колебаний — в миллиметрах. За последние годы установлено, что вибрация, как и шум, действует на организм человека энергетически, поэтому ее стали характеризовать спектром по колебательной скорости, измеряемой в сантиметрах в секунду или. как и шум, в децибелах; за пороговую величину вибрации условно принята скорость в 5·10-6 см/сек. Вибрация воспринимается (ощущается) лишь при непосредственном соприкосновении с вибрирующим телом или через другие твердые тела, соприкасающиеся с ним. При соприкосновении с источником колебаний, генерирующим (издающим) звуки наиболее низких частот (басовые), наряду со звуком воспринимается и сотрясение, то есть вибрация.

В зависимости от того, на какие части тела человека распространяются механические колебания, различают местную и общую вибрацию. При местной вибрации сотрясению подвергается лишь та часть тела, которая непосредственно соприкасается с вибрирующей поверхностью, чаще всего руки (при работе с ручными вибрирующими инструментами или при удержании вибрирующего предмета, детали машины и т. п.). Иногда местная вибрация передается на части тела, сочлененные с подвергающимися непосредственно вибрации суставами. Однако амплитуда колебаний этих частей тела обычно ниже, так как по мере передачи колебаний по тканям, и тем . более мягким, они постепенно затухают. Общая вибрация распространяется на все тело и происходит, как правило, от вибрации поверхности, на которой находится рабочий (пол, сиденье, виброплатформа и т. п.).

Колебания, передаваемые от вибрирующей поверхности телу человека, вызывают раздражение многочисленных нервных окончаний в стенках кровеносных сосудов, мышечных и других тканях. Ответные импульсы приводят к нарушениям обычного функционального состояния некоторых внутренних органов и систем, и в первую очередь периферических нервов и кровеносных сосудов, вызывая их сокращение. Сами же нервные окончания, особенно кожные, также подвергаются изменению — становятся менее восприимчивыми к раздражениям. Все это проявляется в виде беспричинных болей в руках, особенно по ночам, онемения, ощущения

«ползания мурашек», внезапного побеления пальцев, снижения всех видов кожной чувствительности (болевой, температурной, тактильной). Весь этот комплекс симптомов, характерный для воздействия вибрации, получил название вибрационной болезни. Больные вибрационной болезнью обычно жалуются на мышечную слабость и быструю утомляемость. У женщин от воздействия вибрации, помимо этого, нередко появляются нарушения функционального состояния половой сферы.

Развитие вибрационной болезни и. других неблагоприятных явлений зависит в основном от спектрального состава вибрации: чем выше частота вибрации и чем больше амплитуда и скорости колебаний, тем большую опасность представляет вибрация в отношении сроков развития и тяжести вибрационной болезни.

Способствуют развитию вибрационной болезни охлаждение тела, главным образом тех его частей, которые подвержены вибрации, мышечные напряжения, особенно статическое, шум и другие.

Меры борьбы с шумом и вибрацией. Прежде всего, необходимо обратить внимание на технологический процесс и оборудование, по возможности заменить операции, сопровождающиеся шумом или вибрацией, другими. В ряде случаев можно заменить ковку металла его штамповкой, клепку и чеканку — прессованием или электросваркой, наждачную зачистку металла— огневой, распиловку циркулярными пилами — резанием специальными ножницами и т. д. Необходимо следить, чтобы при такой замене не создавались какие-либо дополнительные вредности, которые могут оказывать на работающих более неблагоприятное действие, чем шум и вибрация.

Устранение или сокращение шума и вибрации от вращающихся или двигающихся узлов и агрегатов достигается, прежде всего, путем точной подгонки всех деталей и отладки их работы (уменьшение до минимума допусков между соединяющимися деталями, устранение перекосов, балансировка, своевременная смазка и т. п.). Под вращающиеся или вибрирующие машины или отдельные узлы (между соударяющимися деталями) следует прокладывать пружины или амортизирующий материал (резина, войлок, пробка, мягкие пластики и т. п.).

Не рекомендуется вращающиеся части машины (колеса, шестерни, валы и т. п.) размещать с одной ее стороны: это усложняет балансировку и приводит к вибрации. Вибрирующие большие поверхности, создающие шум (дребезжащие), такие, как кожухи, перекрытия, крышки, стенки котлов и цистерн при их .клепке или зачистке и т. п., следует более плотно соединять с неподвижными частями (основаниями), укладывать на амортизирующие подкладки или обтягивать подобным материалом сверху.

Для предупреждения завихрений воздушных или газовых потоков, создающих высокочастотные шумы, необходимо тщательно монтировать газовые и воздушные коммуникации и аппараты, особенно находящиеся под большим давлением, избегая шероховатостей внутренних поверхностей, выступающих частей, резких поворотов, неплотностей и т. п. Для выпуска сжатого воздуха или газа следует использовать не простые краны, а специальные задвижки.

Немаловажную роль в борьбе с шумом и вибрацией играют архитектурно-строительные и планировочные решения при проектировании и строительстве промышленных зданий. Прежде всего, необходимо наиболее шумящее и вибрирующее оборудование вынести за пределы производственных помещений, где находятся рабочие; если это оборудование требует постоянного или частого периодического наблюдения, на участке его размещения оборудуются звукоизолированные будки или комнаты для обслуживающего персонала.

Помещения с шумящим и вибрирующим оборудованием надо как можно лучше изолировать от остальных рабочих участков. Аналогичным образом целесообразно изолировать между собой и помещения или участки с шумами разной интенсивности и спектра. Стены и потолки в шумных помещениях покрываются звукопоглощающими материалами, акустической штукатуркой, мягкими драпировками, перфорированными панелями с подкладкой из шлаковаты и др.

Мощные машины и другое оборудование вращательного или ударного действия устанавливаются в нижнем этаже на специальном фундаменте, полностью отделенном от основного фундамента здания, а также пола и опорных конструкций. Подобное оборудование меньшей мощности устанавливается на несущих конструкциях здания с прокладками из амортизирующих материалов или на консолях, крепящихся на капитальных стенах. Оборудование, создающее шум, укрывается кожухами или заключается в изолированные кабины с звукопоглощающими покрытиями. Звукоизолируются также газовые или воздушные коммуникации, по которым может распространяться шум (от компрессоров, пневмоприводов, вентиляторов и т. п.).

В качестве индивидуальных защитных средств при работе в шумных помещениях используются различные противошумы (антифоны). Они изготовляются либо в виде вставляемых в наружный слуховой проход вкладышей из мягких звукопоглощающих материалов, либо в виде наушников, надеваемых на ушную раковину.

При работе в условиях воздействия общей вибрации под ноги рабочему ставится специальная виброгасящая (амортизирующая) площадка. При воздействии местной вибрации (чаще на руки) рукоятки и другие вибрирую; вибрирующие части машин и инструмента (например, пневмомолоток), соприкасающиеся с телом рабочего, покрываются резиной. или другим мягким материалом. Виброгасящую роль играют и рукавицы. Мероприятия по борьбе с вибрацией предусматриваются не только при непосредственной работе с вибрирующими инструментами, машинами или другим оборудованием, но и при соприкосновении с деталями и инструментами, на которые распространяется вибрация от основного источника.

Необходимо организовать трудовой процесс таким образом, чтобы операции, сопровождающиеся шумом или вибрацией, чередовались с другими работами без этих факторов. Если организовать такое чередование невозможно, нужно предусматривать периодические кратковременные перерывы в работе с отключением шумящего или вибрирующего оборудования или удалением рабочих в другое помещение. Следует избегать значительных физических нагрузок, особенно статических напряжений, а также охлаждения рук и всего тела; во время перерывов обязательно делать физкультурные упражнения (физкультпаузы).

При приеме на работу, связанную с возможным воздействием шума или вибрации, проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры, а в процессе работы — периодические медосмотры раз в год.

Ультразвук и его действие на организм, меры профилактики. В промышленных условиях для получения ультразвука используются установки, состоящие из генераторов высокочастотного переменного тока и магнитного преобразователя.

Ультразвук способен распространяться во всех средах: в газообразной, включая и воздух, жидкой и твердой. При применении ультразвука для производственных целей создаваемые его источником колебания чаще всего передаются через жидкую среду (при очистке, обезжиривании и т. п.) или через твердую (при сверлении, резании, шлифовании и т. п.). Однако и в том и в другом случае некоторая часть энергии, генерируемой. источником ультразвука, переходит в воздушную среду, в которой также возникают ультразвуковые колебания.

Оценивается ультразвук по двум основным его параметрам:частоте колебанийи уровню звукового давления.

Частота колебаний, так же как и шум и вибрация, измеряется в герцах или килогерцах (1 кгц равен 1000 гц). Интенсивность ультразвука, распространяемого в воздушной и газовой среде, так же как и шум, измеряется в децибелах.

Интенсивность ультразвука, распространяемого через жидкую или твердую среду, принято выражать в единицах мощности излучаемых магнитострикционным преобразователем колебаний на единицу облучаемой поверхности — ватт на квадратный сантиметр (вт/см2).

Ультразвуковые колебания непосредственно у источника их образования распространяются направленно, но уже на небольшом расстоянии от источника (25 — 50 см) эти колебания переходят в концентрические волны, заполняя все рабочее помещение ультразвуком и высокочастотным шумом.

При работе на ультразвуковых установках значительных мощностей рабочие предъявляют жалобы на головные боли, которые, как правило, исчезают по окончании работы; неприятный шум и писк в ушах (иногда до болезненных ощущений), которые сохраняются и после окончания работы; быструю утомляемость, нарушение сна (чаще сонливость днем), иногда ослабление зрения и чувство давления на глазное яблоко, плохой аппетит, сухость во рту и одеревенелость языка, боли в животе и др. При обследовании этих рабочих у них выявляются некоторые физиологические сдвиги во время работы, выражающиеся в небольшом повышении температуры тела (на 0,5 — 1,0оС) и кожи (на 1,0 — 3,0оС), сокращении частоты пульса (на 5 — 10 ударов в минуту), понижении кровяного давления — гипотонии (максимальное давление до 85 — 80 мм рт. ст., а минимальное — до 55— 50 мм рт. ст.), несколько замедленных рефлексах и др. У рабочих с большим стажем иногда обнаруживаются отдельные отклонения со стороны здоровья, то есть клинические проявления: исхудание (потеря веса до 5— 8 кг), стойкое расстройство аппетита (отвращение к пище вплоть до тошноты или ненасытный голод), нарушение терморегуляции, притупление кожной чувствительности кистей рук, снижение слуха и зрения, расстройство функций желез внутренней секреции и др. Все эти проявления следует расценивать как результат совместного действия ультразвука и сопровождающего его высокочастотного шума. При этом контактное облучение ультразвуком вызывает более быстрые и ярко выраженные изменения в организме работающих, чем воздействие через воздушную среду. С увеличением стажа работы с ультразвуком нарастают и явления его неблагоприятного воздействия на организм. У лиц со стажем работы в этих условиях до 2 — 3 лет обычно редко выявляются какие-либо патологические изменения даже при интенсивных дозах воздействия ультразвука. Кроме того, степень неблагоприятного воздействия ультразвука зависит от его интенсивности и продолжительности облучения, как разовой, так и суммарной за рабочую смену.

Предупреждение неблагоприятного действия ультразвука и сопровождающего его шума на организм работающих прежде всего должно сводиться к сокращению до минимума интенсивности ультразвуковых излучений и времени действия. Поэтому при выборе источника ультразвука для проведения той или иной технологической операции не следует использовать мощности, превышающие потребные для их выполнения; включать их надо лишь на тот период времени, который требуется для выполнения данной операции.

Установки ультразвука и отдельные их узлы (генераторы токов высокой частоты, магнитострикционные преобразователи, ванны) должны максимально звукоизолироваться путем заключения их в укрытия, изоляции в отдельные кабины или помещения, покрытия звукоизоляционным материалом и т. д. При невозможности полной звукоизоляции используется частичная изоляция, а также звукопоглощающие экраны и покрытия.

Наиболее распространенными средствами индивидуальной защиты при работе с ультразвуком являются противошумы и перчатки. Последние целесообразно иметь двухслойные: снаружи резиновые, а изнутри хлопчатобумажные или шерстяные, они лучше поглощают колебания и непромокаемы.

При выявлении начальных признаков неблагоприятного воздействия ультразвука на организм работающих нужно временно прекратить работу в контакте с ультразвуком (очередной отпуск, перевод на другую работу), что приводит к быстрому исчезновению симптомов воздействия.

Все вновь поступающие на работу с ультразвуком подлежат обязательному предварительному медицинскому обследованию, а в дальнейшем — периодическим медицинским осмотрам не реже одного раза в год.

Электромагнитные поля и излучения. Защита от излучений.

К электромагнитным полям и излучениям (ЭМП и ЭМИ) соответственно относят: ЭМП промышленных частот,

ЭМИ радиочастот.

Источниками ЭМП промышленных частот являются:

- высоковольтные линии электропередачи, создающие достаточно сильные магнитные поля в зонах около ЛЭП промышленных частот и прилегающих к электрифицированным железным дорогам,

- открытые распределительные устройства, электромагниты.

Источником постоянного магнитного поля – постоянные магниты.

ЭМИ радиочастот является радио- и телевизионное оборудование, в быту – телевизоры, печи СВЧ и др. Электростатические поля в условиях пониженной влажности создаются искусственными тканями, паласами, движущимися частями механизмов и машин.

Основной характеристикой магнитного поля (постоянного, промышленной частоты, магнитной составляющей ЭМИ) является напряженность магнитного поля Н, измеряемая в амперах на метр (А/м).

Основной характеристикой электрического поля (электростатического, электрической составляющей ЭМП и ЭМИ) является напряженность электрического поля Е, измеряемая в вольтах на метр (В/м). Переменное ЭМП представляет совокупность магнитного и электрических полей, распространяющихся в пространстве в виде электромагнитных волн (ЭМВ).

В ближней и промежуточной зоне излучения (на расстоянии приблизительно до 6 длин волн) интенсивность ЭМП и ЭМИ оценивается раздельно по составляющим поля. В этой зоне находятся рабочие места по обслуживанию источников ВЧ и УВЧ – колебаний. В дальней (волновой) зоне находятся места по обслуживанию СВЧ аппаратуры. Здесь ЭМВ уже сформировалась и ЭМИ оцениваются по мощности (энергии), переносимой волной в направлении своего распространения. Эта энергия оценивается плотностью потока энергии ППЭ, измеряемой в Вт/м2, т.е. количеством энергии, приходящейся на единицу поверхности в единицу времени.

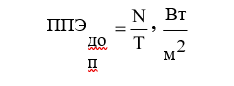

Допустимая ППЭдоп на СВЧ зависит от времени пребывания человека в зоне облучения и допустимой энергетической нагрузки на человека и может быть определена по формуле:

где N – энергетическая нагрузка на человека, (Вт/м2)·ч; Т – суммарное время регулировок, ч.

Для стационарных источников N=2 (Вт/м2)·ч, для сканирующих N=20 (Вт/м2)·ч. На предприятиях связи все источники ЭМИ стационарные.

Во всех случаях допустимая ППЭдоп не должна превышать значения 10 Вт/м2, а при наличии дополнительных факторов (например, рентгеновского излучения) не более 1 Вт/м2.

Степень воздействия ЭМИ на организм человека зависит от:

- диапазона частот

- интенсивности воздействия

- продолжительности облучения

- характера излучения

- режима облучения

- размеров облучаемой поверхности тела

- и индивидуальных особенностей человека.

Характер действия электромагнитных волн на организм. Общей характерной особенностью действия электромагнитных волн на организм человека является преимущественное влияние их на функциональное состояние нервной и сердечно-сосудистой системы. Степень физиологических изменений этих систем зависит от интенсивности, длительности и диапазона облучения.

Электромагнитные волны высокой частоты представляют наименьшую опасность для работающих, так как их действие на организм наименее выражено. Наиболее биологически активными являются волны сверхвысоких частот, действие которых на организм проявляется наиболее быстро.

При легкой степени воздействия рабочие предъявляют жалобы на повышенную утомляемость, головную боль, сонливость, иногда раздражительность, временами покалывание в области сердца. Медицинскими обследованиями в этой стадии выявляются различные нерезко выраженные изменения функций сердечно-сосудистой и нервной систем (пульса, давления крови, некоторых рефлексов и др.). Иногда отмечается некоторое увеличение щитовидной железы, изменение состава крови. Более выраженные формы воздействия характеризуются аналогичными по характеру, но более интенсивными субъективными ощущениями: заметная утомляемость, частые головные боли, нарушения сна, повышенная раздражительность, боли в области сердца. Присоединяются такие дополнительные явления, как снижение памяти, обмороки, одышка при ходьбе. Медицинским обследованием выявляются существенные изменения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, заметное увеличение щитовидной железы, общее истощение, изменения в крови. В некоторых случаях отмечается катаракта (помутнение) хрусталика глаза, изменение психики, выпадение волос, ломкость ногтей, снижение половых функций и др. Все эти явления нарастают сравнительно медленно, с увеличением стажа работы в данных условиях. В незапущенных случаях при прекращении работы в условиях воздействия электромагнитных волн через 1 — 1,5 месяца физиологические функции вновь восстанавливаются до нормы. Однако в тяжелых, запущенных случаях полного восстановления может и не быть, остаются также необратимые и органические изменения (например, катаракта).

Меры защиты от воздействия электромагнитных волн. Электромагнитные волны радиочастот относительно хорошо задерживаются металлом, обладающим хорошей электропроводимостью, что позволяет использовать его для основных мер защиты работающих от их воздействия. Эти меры сводятся к трем направлениям: экранированию источников излучения электромагнитной энергии, экранированию рабочих мест или зон обслуживания, использованию средств индивидуальной защиты, построенных на том же принципе использования экранирующих свойств металла.

При использовании установок высокой частоты можно экранировать либо всю установку, кроме рабочей части (индуктора и фидерных линий, которые экранируются отдельно), либо отдельно каждый узел или элемент, являющийся источником излучения (конденсатор настройки или связи, высокочастотный трансформатор, фидерные линии, индуктор и т. п.). Экранирование производится, как правило, листами алюминия или железа толщиной не менее 0,5 мм; фидерные линии более целесообразно экранировать путем их проводки в металлических трубах или еще лучше и проще заменять двухпроводные фидерные линии коаксиальным фидером. В местах, где необходимо вести визуальный контроль за работой оборудования, в экранах оставляют смотровые окна, защищая их мелкоячеистой металлической сеткой с хорошей электропроводимостью (медные, латунные).

Источники сверхвысоких частот рассеянного излучения (через неплотности, щели, рабочие отверстия) экранируются аналогичным образом в виде сплошных укрытий. При направленном излучении (антенные устройства) можно применять также незамкнутые экраны, но со специальным поглощающим покрытием, не допускающим отражения волн. Толщина экрана для защиты от излучений сверхвысоких частот может быть значительно меньше, так как слой даже в несколько сотых миллиметра обеспечивает надежную защиту. Поглощающие покрытия изготавливаются из пористых диэлектриков (губчатая резина, поролоны и др.) с включением в их толщу металлических, ферритовых, угольных и других частиц, поглощающих электромагнитные волны.

Экранирование рабочих мест осуществляется путем, устройства кабин с наружной металлической обшивкой и смотровыми окнами, закрытыми металлической мелкоячеистой сеткой. Если по условиям технологии недопустимо отражение волн от металлической обшивки кабин, то наружная поверхность последних должна покрываться специальным поглощающим слоем. Для предупреждения проникновения электромагнитных волн в смежные помещения стены рабочих помещений должны также экранироваться металлическими листами или сеткой.

Во всех случаях применение вышеописанных средств защиты должно быть направлено на максимальное устранение электромагнитных излучений в рабочие помещения или снижение их интенсивности до уровней, не представляющих опасности для работающих, то есть до предельно допустимых.

При работе в этих условиях предельно допустимая плотность потока энергии равна: на протяжении всего рабочего дня - 10 мквт/см2, при работе до 2 часов — 100 мквт/см2при работе 15 — 20 минут в день — 1000 мквт/см2.

Для высоких частот официально установлена лишь предельно допустимая величина электрической составляющей — напряженность, электрического поля, — равная 10 в/м.

При невозможности по техническим причинам снизить интенсивность облучения до предельно допустимых уровней на отдельных участках или при особых видах работ (устранение аварии на ходу и т. п.) допускается кратковременное выполнение работ с использованием индивидуальных защитных средств. В качестве последних наиболее широкое распространение получили защитные очки, которые состоят из оправы и металлической сетки, решетки или стекла с тонким слоем металла (золота или двуокиси олова). Тонкий слой золота или двуокиси олова пропускает лучи света, но экранирует электромагнитные колебания сверхвысоких частот. Такой же слой можно использовать для экранирования смотровых окон в ограждениях, кабинах стационарных рабочих мест и т. п. вместо металлических сеток.

Для защиты всего тела работающих можно использовать спецодежду, изготовленную из металлизированной ткани. Последняя обычно выткана из нитей с металлической прожилкой. Она состоит как бы из тончайшей металлической сетки, служащей экраном для электромагнитных колебаний сверхвысоких частот.

При приеме на работу, связанную с возможностью воздействия электромагнитных волн радиочастот, проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры. Периодические медицинские осмотры обязаны проходить все работающие в этих условиях.

Итак, основные меры защиты при повышении допустимых значений нормируемых параметров:

- уменьшение излучения путем использования согласования отдельных звеньев оборудования;

- экранирование рабочего места и источника;

- удаление рабочего места от источника (защита расстоянием); рациональное размещение оборудования;

- рациональный режим работы людей и оборудования;

- применение автоматического включения и дистанционного управления; применение индивидуальных средств защиты и т.д.

Основной профилактической мерой защиты является недопущения воздействия ЭМП на человека больше установленных норм.

Ионизирующие излучения (ИИ). Защита от ИИ.

ИИ называется любое излучение, прямо или косвенно вызывающее ионизацию среды (образование заряженных ионов).

Ионизирующее излучение создают природные источники (космические лучи, естественные распределенные на земле радиоактивные вещества, такие как радон) и искусственные источники (рентгеновские установки, ядерные реакторы, искусственные радиоактивные изотопы, мониторы).

ИИ бывает фотонным (гамма- излучение и рентгеновское) и корпускулярным (альфа-, бета- частицы, протоны, нейтроны и др.). Рентгеновское излучение бывает мягким (в установке используется напряжение свыше 10 кВ) и жестким (U>20 кВ). Радиоактивное излучение бывает проникающим и может вызывать остаточное загрязнение местности. Облучение может быть внешним ( лучи и рентгеновские) и внутренним ( и частицы).

Альфа-частица — это положительно заряженные ионы гелия, образующиеся при распаде ядер, как правило, тяжелых естественных элементов (радия, тория и др.). Эти лучи не проникают

глубоко в твердые или жидкие среды, поэтому для защиты от внешнего воздействия достаточно защититься любым тонким слоем, даже листком бумаги.

Бета-излучение представляет собой поток электронов, образующихся при распаде ядер как естественных, так и искусственных радиоактивных элементов. Бета-излучения обладают большей проникающей способностью по сравнению с альфа-лучами, поэтому и для защиты от них требуются более плотные и толстые экраны. Разновидностью бета-излучений, образующихся при распаде некоторых искусственных радиоактивных элементов, являются позитроны. Они отличаются от электронов лишь положительным зарядом, поэтому при воздействии на поток лучей магнитным полем они отклоняются в противоположную сторону.

Гамма-излучение, или кванты энергии (фотоны), представляют собой жесткие электромагнитные колебания, образующиеся при распаде ядер многих радиоактивных элементов. Эти лучи обладают гораздо большей проникающей способностью. Поэтому для экранирования от них необходимы специальные устройства из материалов, способных хорошо задерживать эги лучи (свинец, бетон, вода). Ионизирующий эффект действия гамма-излучения обусловлен в основном как непосредственным расходованием собственной энергии, так и ионизирующим действием электронов, выбиваемых из облучаемого вещества.